Dossier

La Mine à Saint-Etienne

Introduction

« On n'est pas d'un pays mais on est d'une ville

Où la rue artérielle limite le décor

Les cheminées d'usine hululent à la mort

La lampe du gardien rigole de mon style

La misère écrasant son mégot sur mon coeur

A laissé dans mon sang sa trace indélébile

Qui à le même son et la même couleur

Que la suie des crassiers, du charbon inutile »

Grâce à des conditions géologiques adéquates, l’extraction houillère a commencé dès le Moyen-Âge dans le bassin de la Loire, ce qui en fait historiquement le premier exploité en France. L’Homme a ainsi pu tirer parti des richesses naturelles offertes par le sous-sol, mais de façon d’abord très limitée. C’est la Révolution Industrielle qui a lancé le grand développement industriel de la région : dominant Saint-Étienne de ses deux crassiers, la mine s’est alors affirmée comme le point névralgique de l’économie stéphanoise au cours des deux derniers siècles. En effet, elle transforma la région en l’un des plus puissants bassins industriel français, et devint son véritable emblème. En outre, l’activité minière a fortement influencé la ville de Saint-Étienne à tous les niveaux : « la ville noire » est marquée de manière indélébile par la mine, avec ses quartiers de mineurs, ses crassiers et le chevalement du Puits Couriot. Mais, au-delà du paysage, le passé ouvrier de Saint-Étienne a laissé un véritable patrimoine fondateur. Effectivement, le bassin minier vit la naissance du syndicalisme avec la figure de Michel Rondet, et aujourd’hui encore la mentalité ouvrière est présente chez les Stéphanois. Couriot, le principal siège d’extraction du bassin charbonnier de la Loire, est le témoin le mieux préservé de l’aventure houillère stéphanoise. Il fait ainsi partie des héritages laissés par les anciens mineurs, qui ont tenu à créer le Musée de la Mine pour transmettre leur histoire aux nouvelles générations.

- Quelles conditions géologiques sont nécessaires à une implantation minière ?

- En quoi l'exploitation minière a-t-elle influencé la société et l'économie stéphanoise ?

Nous essaierons tout d’abord de comprendre la place de la mine dans le bassin de la Loire, avant de nous intéresser plus particulièrement à l’exemple du Puits Couriot, qui reste le symbole de la mine à Saint-Étienne.

I) Compréhension du bassin minier stéphanois : enjeux et perspectives

A. Les raisons géologiques d’une implantation minière dans le bassin stéphanois

1- Les caractéristiques géologiques du terrain stéphanois

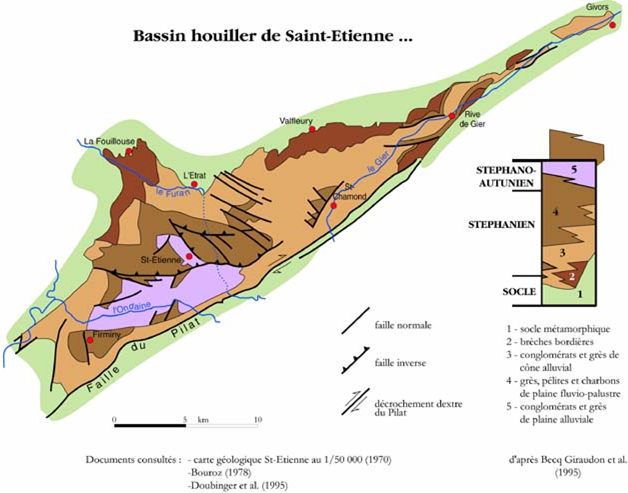

Le bassin houiller stéphanois est un bassin sédimentaire intra-montagneux, compris entre la chaîne du Pilat au sud et les Monts du Lyonnais au Nord. Il recueille ainsi les produits de l’érosion des reliefs créés lors de leur surrection (naissance de la chaîne de montagnes), et les débris végétaux de la flore environnante. S’étendant sur plus de 10 000 hectares, le bassin de Saint-Étienne est le plus grand des bassins limniques, qualifiés ainsi en raison de leur localisation à l’intérieur du continent. Il est né durant le Carbonifère (appelé ainsi car c’est durant cette période que s’est formé le charbon) et plus précisément la période appelée Stéphanien (qui s’étend de -295 millions d’années à -285 millions d’années) en référence à la ville Saint-Étienne, suite à un décrochement : c'est un mouvement de coulissage, le long de la faille du Pilat (voir carte ci-dessous). Le socle de ce bassin est donc composé des roches métamorphiques que l’on retrouve dans le massif du Pilat, à savoir des micaschistes et des gneiss. Sur ce socle se sont déposés pas moins de 3000 mètres de sédiments, essentiellement d’origine détritique, et caractéristiques des zones fluviatiles et palustres (marécageux). La plus grande partie de ces sédiments date du Stéphanien, puis des sédiments à dominante argileuse s’y sont ajoutés durant l’Autunien (-280 à -270 Ma), et on trouve des lits de charbon intercalés avec les autres sédiments. D’une manière générale, on peut distinguer quatre roches différentes présentes dans le bassin :

- les conglomérats, qui résultent de l’accumulation de débris rocheux, et contiennent du granite, des gneiss et des micaschistes, le tout lié par un ciment siliceux.

- les grès, qui sont d’anciens sables, essentiellement constitués de grains de quartz.

- les schistes, composés d’argiles et de quartz, qui se retrouvent en lits très minces. Il est fréquent de retrouver dans ces schistes des empreintes de plantes fossiles (fougères,…)

- la houille (voir partie 3)

On pourra enfin signaler d’alluvions plus récentes, sous forme de grès et de conglomérats, dans la vallée de l’Ondaine.

Carte géologique du bassin houiller stéphanois, Géologie de la Loire, Publications de l’Université de Saint-Étienne

2- La formation du charbon

A l’époque de la Pangée, continent unique qui existait il y a plus de 300 millions d’années, le bassin de la Loire était une vallée environnée de montagnes et de volcans. Des torrents et rivières descendaient des hauteurs, charriant sable et galets, jusqu’aux larges cours d’eau qui décrivaient des méandres au fond de la vallée marécageuse. La région stéphanoise étant située à hauteur de l'équateur, elle possédait une flore luxuriante, essentiellement composée de prêles géantes, de fougères arborescentes et de sigillaires, dont on a d’ailleurs retrouvé des fossiles, notamment sur le site du Treuil à Saint-Étienne (voir photo ci-dessous).

Tronc de sigillaire découvert dans la carrière du Treuil, fin XIXème siècle. Archives Départementales de la Loire.

C’est durant le Stéphanien (de -295 millions d’années à -285 millions d’années) que s’est formée la houille présente dans le bassin. En effet, la flore poussait, selon les espèces, sur le flanc des collines ou au bord des marécages. Les débris végétaux et pollens étaient ensuite entraînés au fond la vallée par les cours d’eau, jusqu’aux marécages. C’est à cet endroit qu’ils se sont accumulés lentement, et le dépôt végétal a fermenté pour s’enrichir en carbone. Les couches de débris végétaux ainsi formées s’intercalaient avec des couches de boues et de sables provenant de l’érosion des collines, ce qui permettait de les placer à l’abri de l’air. Par la suite, le bassin s’est enfoncé, et sous l’effet de l’augmentation de la pression et de la température, les végétaux morts se sont transformés en carbone élémentaire, au cours d’un long processus. Si le terrain est maintenant composé d’une alternance de couches de houille et de dépôts sédimentaires stériles, c’est donc le résultat de ce phénomène : les lits de charbon proviennent des accumulations de végétaux morts, tandis que les grès par exemple sont le résultat de la transformation du sable.

3- Les différentes qualités du charbon

Sous l’appellation « charbon de terre », on peut trouver différentes catégories aux propriétés qui varient en fonction de la quantité de carbone contenue dans le charbon. Cette quantité dépend elle-même de la date de formation des dépôts : en effet, le processus de transformation en carbone est très long, et les dépôts les plus riches en carbone sont par conséquent les plus anciens. On a donc une classification « chronologique » :

- La tourbe, qui s’est formée il y a seulement 2000 ans, et commence donc à peine à se carboniser (on ne peut donc la qualifier véritablement de charbon), avec une teneur en carbone de seulement 50%. De ce fait, la tourbe est un mauvais combustible : elle dégage beaucoup de fumée, peu de chaleur et laisse des résidus importants. On la trouve dans les tourbières, sortes de marécages très humides.

- La lignite, formée il y a 60 millions d’années (durant le Paléocène), a une concentration en carbone de 65 à 70%. C’est un charbon qui n’est pas encore arrivé à maturation, et est un combustible médiocre, qui brûle mal et produit peu de chaleur.

- La houille, qui s’est formée durant le Stéphanien, et qu’on trouve dans le bassin houiller stéphanois. C’est un des meilleurs combustibles, car elle contient de 80 à 90% de carbone. Extraite à Saint-Étienne, la houille englobe différentes catégories de charbon :

- Le charbon « gras » (75 à 90% de carbone) : il n’est pas utilisé dans les foyers domestiques, car les morceaux s’agglomèrent entre eux lors de la combustion. Il est donc transformé en coke : les morceaux de charbon sont calcinés dans des fours à plus de 1000°C pendant douze à dix-huit heures, pour finalement obtenir un résidu de couleur gris argent. La coke sert ensuite à fabriquer de la fonte.

- Le charbon « demi-gras » (80 à 90% de carbone) : il est le combustible principal pour les chaudières et fourneaux domestiques, car il ne s’agglomère pas et est ainsi plus pratique d’utilisation. Avec le charbon gras, cette qualité était celle qui dominait dans le bassin stéphanois, elle était notamment remontée à Couriot.

- Le charbon « maigre » (90 à 93% de carbone) : il est similaire au charbon « demi-gras », mais est meilleur combustible du fait de sa teneur en carbone légèrement plus élevée. On en trouvait notamment dans le gisement de La Talaudière.

- L’anthracite, à peine plus âgé que la houille, contient de 92 à 95% de carbone, et est donc un très bon combustible. Ce charbon de haute qualité, très compact, était extrait notamment à La Chazotte.

Au Puits Couriot, le triage a longtemps été réalisé à la main par des femmes, les « clapeuses » (et parfois des jeunes enfants appelés les « clapeurs »). Elles ne triaient pas les différentes qualités de charbon, mais séparaient les gros blocs de schiste (roche métamorphique) du charbon, opération qui sera plus tard effectué par des machines. Ces roches inutiles étaient au départ utilisées pour remblayer les galeries, mais dès 1938, un crassier commence sa croissance sur le site de Couriot, mais celle-ci s’arrêtera rapidement. En effet, en 1948, il menace d’ensevelir les rues avoisinantes, la décision est prise d’entamer un nouveau crassier, qui dépassera le premier en 1960. Aujourd’hui, ces crassiers (appelés terrils dans le Nord) font partie du paysage stéphanois, de la végétation a envahi leurs flancs, mais le sommet reste vierge, car la combustion spontanée des résidus de charbon n’y est toujours pas achevée…

Les clapeuses

Les crassiers de Saint-Etienne

B. La révolution industrielle à Saint-Etienne : le rôle majeur de la mine

1- Un flux migratoire dû à l’augmentation de la main d’œuvre

Une exploitation minière demande toujours beaucoup de main d’œuvre, surgissant parfois dans un milieu dépeuplé, elle fait forcément appel à de nouveaux employés. Mais où trouver tous ces hommes ?

C’est d’abord dans les communes rurales voisines comme celles des monts du Forez, puis dans les départements voisins que les houillères vont recruter. Des familles de Haute-Loire, du Puy de Dôme ou même de la Creuse et de l’Allier viennent trouver un emploi dans le bassin houiller stéphanois. C’est ce que l’on appelle « les immigrés de l’intérieur » puisque ces flux de population se réalisent à l’échelle nationale.

Mais après la Première Guerre Mondiale, les Compagnies des Mines adoptent une politique de recrutement international car il faut concilier la perte énorme de jeunes hommes tués au front et l’accroissement indispensable de la production de charbon. De plus, de nombreux soldats sont blessés voir amputés ce qui les empêchent évidemment de travailler à la mine. C’est ce qui explique l’arrivée massive de Polonais, d’Algériens, d’Italiens après la guerre.

Il est intéressant d’étudier le cas de l’immigration polonaise dans la Loire car elle est très marquée et elle présente aussi un parcours de vie particulier. En effet, de nombreux mineurs polonais qui travaillaient dans la Ruhr (grande conurbation industrielle dans l’ouest de l’Allemagne), étaient mécontents de leurs conditions de travail. Certains essayèrent de passer en France, dans les mines du Nord, et malgré un contrôle étroit à la frontière, ils y arrivèrent. Surpris par l’attaque allemande (ils craignaient une vengeance car on les considérerait comme déserteurs), ils quittèrent dès lors le Nord. Plusieurs dizaines d’entre eux arrivèrent à Saint-Etienne le 27 septembre 1914 soit deux mois après le début de la guerre. Pendant la guerre ils furent rejoints par des polonais prisonniers de guerre recrutés à la mine.

Les prisonniers de guerre ont joué un rôle capital dans l’histoire du bassin de la Loire notamment durant la Seconde Guerre Mondiale. A la fin de l’année 1947, la Loire occupait selon les chiffres du Musée de la Mine 1813 prisonniers de guerre allemands dont 1132 travaillaient au fond. Au cours des années 1947-1948, 546 de ces prisonniers avaient été « transformés » en travailleurs libres , mais leur contrat n’avait qu’une durée d’un an et, peu à peu, ils ont regagné leur pays d’origine. Ce départ posa de nouveau un problème de main d’œuvre. De plus, il fallait aussi remplacer de nombreux ouvriers qui s’abritaient à la mine pour éviter le Service de Travail Obligatoire. C’est alors que la politique des Mines accentue sa volonté de recruter au delà des frontières de l’hexagone. Elle propose pour cela de véritables cités ouvrières au service des nouveaux immigrés qui en arrivant à Saint-Etienne ont à leur disposition un logement meublé. Les chiffres montrent bien cette augmentation de la population minière étrangère puisque la communauté polonaise de la Loire a augmenté de 600% en trente ans passant de 2 500 en 1921 à près de 15 000 dans les années 1950.

Lors de notre rencontre avec Mr Meyer, cet ancien mineur du puits Couriot nous a fait partager un des ses documents personnels mettant en avant sous forme de tableau la composition du personnel par nationalité des Houillères du bassin de la Loire le 31 décembre 1956. Ce tableau vient illustrer de façon probante ce flux migratoire dans le département grâce à la mine qui, à elle seule offre plus de 15 500 emplois. C’est ainsi que le charbon s’affirme comme une valeur sûre de l’économie ligérienne.

DECOMPOSITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITE AU 31/12/1956

| Nationalité | Nombre | Pourcentage |

| Français de métropole | 12010 | 77,00 |

| Algériens | 1263 | 8,10 |

| Marocains-Tunisiens | 639 | 4,10 |

| Allemands | 32 | 0,20 |

| Polonais | 713 | 4,58 |

| Italiens | 561 | 3,60 |

| Espagnols-Portugais | 291 | 1,87 |

| Russes | 2 | 0,01 |

| Belges | 1 | - |

| Yougoslaves | 23 | 0,15 |

| Autres | 55 | 0,35 |

Tableau 1 : Décomposition du personnel par nationalité au 31/12/1956 (Archive personnelle de Mr MEYER)

2- La position stratégique du bassin stéphanois

Il est d’abord intéressant de comprendre la notion de bassin houiller. C’est une formation géologique à l'origine d’un bassin sédimentaire dans lequel une grande quantité de végétaux ont été ensevelis. Ils sont devenus, par la suite, du charbon, ou de la houille, par le fait de la pression et de la chaleur résultant du poids des sédiments déposés par dessus. Les bassins sont des groupements de gisements se localisant tous proches les uns des autres. Vers 1860, les bassins houillers français ont pris leur configuration définitive, la transformation sera quasi nulle au cours des siècles suivants.

Le bassin de la Loire s’étend sur 22 000 hectares, 50 km de long et 12 km de large. Il est disposé selon un axe sud-ouest nord-est entre le Rhône et la Loire. Jusqu'au milieu du XIXe siècle il fut le premier bassin houiller français représentant jusqu'à 80% de la production nationale. Il ne faut pas oublier que le bassin charbonnier de la Loire a été le premier exploité. Sous le Second Empire, il perd sa place au profit du bassin du Nord-Pas-de-Calais qui va assurer les deux tiers de la production française.

Ce qui fait la particularité du bassin de la Loire n’est pas tant ses caractéristiques géologiques, qui au contraire sont désavantageuses car les couches de charbon sont profondes et pas très épaisses, mais sa position géographique. En effet, se localisant loin des frontières allemandes, les puits de mines ligériens ont pu être épargnés par les ravages des deux guerres mondiales. Dès l’automne 1914, les Allemands prennent possession de Lens et ce n’est que le 3 octobre 1918 que les Britanniques pénétreront dans la ville. Pendant ces quatre longues années, le principal bassin houiller français est traversé par le front. L’occupant procède à une dévastation systématique, déporte la population, démonte tout ce qui peut être envoyé en Allemagne et fait sauter les puits de mines par peur des communications souterraines. A la fin des hostilités, la moitié des logements ouvriers sont détruits, les chevalements ont disparu. Il faudra dès lors une longue période aux mines du Nord pour remettre en service toutes les installations, alors que la production de charbon dans la Loire atteint son apogée dans l’entre-deux-guerres avec plus de quatre millions de tonnes produits. La France a un besoin considérable de ce combustible. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1942, le bassin stéphanois fournit le charbon pour la zone non - occupée. Dès novembre 1942 les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone sud. Les compagnies travaillent désormais directement pour l’Allemagne nazie. La production de charbon ne s’est donc jamais arrêtée à Saint-Etienne.

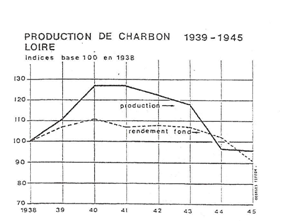

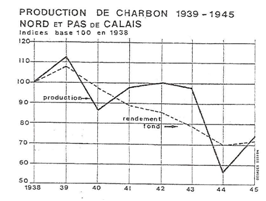

Voici deux documents, le premier est une carte postale qui illustre l’ampleur de la destruction des puits de mine dans le Pas-de-Calais, le second est composé de deux graphiques qui montrent de manière claire et objective la différence de production de charbon entre le Nord et le Pas-de-Calais, et le bassin ligérien. Par exemple en 1940, dans la Loire on produisait sur un indice de base 100 environ 125 alors que pour la même année cet indice n’est que de 87 pour l’autre bassin.

Production de charbon dans Le Nord et dans la Loire

Les cahiers de l’institut d’histoire minière, numéro 4, septembre 1994.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que le site du puits Couriot marque une certaine particularité car il y passe un élément essentiel : le chemin de fer, qui permet d’expédier au loin le charbon extrait à quelques mètres sans investir dans la construction d’un long embranchement particulier.

3- Un urbanisme typique : les quartiers de mineurs

La ville de Saint-Etienne possède un urbanisme typique que l’on peut retrouver dans toutes les villes où il y a eu une extraction de charbon. La Ruche Immobilière est crée en 1911 en collaboration avec les Houillères pour permettre aux mineurs de se loger.

En effet, la mine était la seule industrie qui fournissait un logement à ses employés : c’est la politique de fixation de la main d’œuvre. Ces maisons étaient meublées et le loyer (assez raisonnable) était directement prélevé sur le salaire des mineurs ce qui évitait les complications. Ces maisons présentaient un avantage important pour les sociétés minières qui étaient en concurrence avec les manufactures et les usines métallurgiques car ces logements pouvaient convaincre la main d’œuvre hésitante.

Le quartier de mineurs était formé par différents types de maisons : de petites maisons dont une paroi était commune à deux maisons (maisons doubles de la petite ruche) mais également des maisons individuelles plus grandes (grande ruche). De plus, en 1930, il y a eu création d’immeubles collectifs situés plus près de la ville et donc de la mine.

Les houillères se préoccupaient également du temps libre des mineurs en mettant à leurs dispositions des jardins et des locaux dans chaque quartier pour les associations (celles de sarbacane par exemple). De plus, les compagnies de mines avaient construit des terrains de football et des courts de tennis (pour les ingénieurs) pour divertir leurs employés.

Saint-Etienne a longtemps été qualifiée de « ville noire » à cause de ses nombreuses industries qui, comme la mine, polluaient la ville et teintaient les murs.

De nos jours, il subsiste de nombreux signes de cet urbanisme typique : le tracé de la route entre le quartier de Montmartre et le puits Couriot marqué par un ancien chemin de fer, le quartier de Chavassieux et ses habitations de mineurs, ou bien encore les crassiers et les chevalements que l’on peut observer dans tout le bassin houiller stéphanois.

C. Les conséquences de la mine sur la société stéphanoise

1- De rudes conditions de travail

Le charbon ayant détrôné le bois sans être encore inquiété par les énergies de nos jours, c'est-à-dire le pétrole et l’électricité, assure 93% de l’énergie de l’Europe en 1913. En France, la production augmente de 50% tous les dix ans, passant de 4 ,5 Millions de tonnes en 1850 à 41 Millions en 1913 soit une augmentation de 800%, ce qui est considérable. À la fin du XIXème siècle, la production par mineur et par jour est d’environ 700kg ! Les mineurs sont donc soumis à un rythme de travail intensif entraînant de rudes conditions de travail.

La journée commence tout d’abord par la descente au fond de la mine et c’est dans une profonde obscurité, à peine trouée par la faible luminosité des lampes à huiles (ou électriques plus tard), qu’il faut, pour rejoindre le lieu de travail, parcourir parfois pendant une heure des galeries au sol accidenté et au plafond souvent trop bas.

De plus, l’humidité est omniprésente, et à partir de 200 mètres de profondeur la chaleur devient très pesante et entraîne les mineurs à travailler à demi nus. Dans la taille, selon l’inclinaison et l’épaisseur des couches qui parfois n’excèdent pas plus de 70 centimètres, le mineur rampe, glisse, travaille à genoux, sur le dos : des conditions qui délabrent à la longue l’organisme et la santé. Tous souffrent de rhumatismes, d’inflammations et de maladies professionnelles. De plus en plus exposés à la poussière avec l’arrivée des machines, ils « crachent noir ». On parle d’asthme du mineur jusqu’à ce que l’étude de la maladie en Afrique de Sud introduise le terme de silicose, en 1915. Beaucoup souffrent également de nystagmus : un tremblement des yeux dû à la lumière défectueuse au fond de la mine, ou d’ankylostomiase, une infection par un ver parasite.

L’opinion publique est marquée par de grandes catastrophes dues au grisou. Le grisou est un gaz naturel qui se dégage des couches de charbon : on peut l’assimiler à du méthane puisqu’il représente environ 90% de sa composition, et il est extrêmement dangereux car très inflammable. De plus, il est inodore et incolore : les mineurs ne peuvent donc pas le détecter aisément. Le coup de grisou provoque une explosion qui conduit à un effondrement des tunnels. Dès lors les mineurs, dont certains gravement blessés par l’explosion, ont du mal à évacuer la zone sinistrée. En outre, lors du souffle de l’explosion, le poussier qui se définit comme un ensemble de fines particules de poussières de carbone (donc lié au charbon) se retrouve en suspension dans l’air et est à l’origine de nouvelles explosions meurtrières, on parle alors de coups de poussière. Un exemple historique témoigne de la gravité de ces déflagrations : le 10 mars 1906, dans la compagnie de Courrières se situant dans le Pas-de-Calais, pourtant grand prix international de la sécurité, un coup de grisou causa la mort de 1099 mineurs !

Toujours en rapport avec les dangers mortels de la mine, le mineur risquait l’asphyxie lorsque la ventilation était insuffisante, du fait d’un mélange de gaz irrespirables.

Au-delà des décès, de nombreuses blessures ponctuent la vie du mineur : un membre écrasé par un wagon ou par la chute d’un bloc de charbon, ou encore des doigts coupés à la suite de la rupture d’un câble. Ces risques de blessures étaient augmentés par la longueur des journées (des semaines de 40 heures dès 1927) et l’âge élevé de la retraite pour un métier si exigeant physiquement et moralement : 50 ans

2- La naissance du syndicalisme et les avancées sociales obtenues par les ouvriers

La lutte du prolétariat contre la puissance du capitalisme a été parfaitement illustrée par Germinal, roman réaliste d’Emile Zola. Ce texte qui parait sous forme de feuilleton entre novembre 1884 et février 1885 s’inspire de la grande grève des mineurs d’Anzin où au printemps 1884 une grève de cinquante-cinq jours a tenu la France en haleine. Après les six morts de la fusillade de Saint Etienne en 1846 et les quatorze morts de la Ricamarie en 1869, les mouvements de révolte se répandent et se généralisent dans les années 1880.

Localement, Michel Rondet s’affirme comme une figure importante du syndicalisme. Face aux terribles conditions de travail nées d’une industrialisation anarchique, le mouvement ouvrier s’organise avec notamment la création en 1869 de " la fraternelle des Mineurs " par Michel Rondet, préfigurant l'organisation d'un véritable syndicat. C'est ainsi qu’à Saint-Etienne est créée en 1883 la Fédération Nationale des Mineurs, ancêtre de l'importante Fédération CGT du sous-sol. Peu à peu les grèves sont conçues comme une menace pour appuyer la négociation et les succès syndicaux se concrétisent à l’exemple d’un droit à la retraite dès 1894 ou la limitation de la durée journalière de travail.

Cependant, après la Première Guerre mondiale, la cohésion du monde minier est remise en cause. La mine met en péril ses fidèles traditions et les tensions sociales augmentent rapidement. La physionomie du paysage minier a changé : les machines neuves sont plus puissantes, autour de nouveaux chevalements en métal et non plus en bois se multiplient lavoirs, fours à coke et installations carbochimiques. Les compagnies minières mènent une politique de diversification de leurs produits pour ne plus vendre seulement du charbon « cru ».

Confrontées à la concurrence internationale, les compagnies contre-attaquent. On privilégie une politique de production et on préfère rationaliser le travail, à l’imitation de la Ruhr, bouleversant l’organisation en vigueur depuis le milieu du XIXème siècle. D’abord les abatteurs troquent le pic contre le marteau piqueur : le bruit devient infernal et la poussière de plus en plus gênante. La petite équipe qui s’organisait comme bon lui semblait pour tous les travaux d’une taille est disloquée. L’ouvrier devient plus anonyme. La déshumanisation du travail bouleverse donc les hiérarchies, la qualification et la valeur que le mineur lui donnait. Ce changement donne lieu à de nombreux incidents. La hausse du rendement permet de licencier et le chômage partiel se généralise. C’est en 1935 qu’à la suite de petites grèves les communistes remportent les élections des délégués mineurs.

Ils obtiennent une première victoire avec l’abolition du chronométrage. Il faut savoir qu’avec la rationalisation du travail, on chronométrait les différentes opérations pour affecter un certain nombre de points (un point mesure la quantité de travail qu’un homme accomplit en une minute) aux mineurs qui étaient payés en fonction des points affectés.

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, la France est affaiblie économiquement. Les mines de charbon sont marquées par des destructions comme avec les bombardements ou par des actes de sabotage et ne sont pas en état de répondre à la demande considérable et croissante de charbon. Les mineurs se plaignent des conditions de travail : horaires excessifs (9 heures par jour, un dimanche sur deux), cadences augmentées car il faut produire à tout prix, amendes pour absences. Ils se plaignent aussi du ravitaillement insuffisant : manque de viande, de matière grasses… Le mécontentement a aussi pour cause l’hygiène, les salaires et le manque de sécurité. Le 21 janvier 1942, à Villars, au puits de la Chana, on remonte 66 corps carbonisés par un coup de grisou . Les fêtes patriotiques pendant lesquelles les manifestations étaient interdites, réveillent les ardeurs. Et c’est ainsi que du 8 au 12 novembre une grève s’établie au puits de la Chana en mémoire de cet accident et pour protester contre des conditions de travail laborieuses et mortelles. L’action syndicale est clandestine car les grévistes sont menacés de déportations. Deux documents en annexe témoignent de cette clandestinité des syndicats, l’un montre un rapport écrit par un des dirigeants clandestins de la Fédérations Régionale des Mineurs du Gard (voir annexe n°3), l’autre est un tract dénonçant ouvertement toutes grèves (voir annexe n°4). Les syndicalistes y sont qualifiés de : « gens qui n’ont même pas le courage de faire figure de chef, et qui préfèrent se terrer dans un anonymat lâche et peureux. » ou encore de « criminels ».

Peu à peu le mouvement syndical porte ses fruits et, conjugué à l’euphorie d’une paix retrouvée, des avancées sociales majeures sont mises en place. Ainsi, dès le mois de juin1946, un statut du mineur est adopté par décret . Ce statut vise à attirer la main d’œuvre nécessaire à la bataille du charbon et à la fixer en lui accordant principalement au-delà des aspects salariaux, des congés payés spéciaux, des avantages en nature liés au logement, au chauffage et à la retraite, ceci en compensation de la pénibilité et de la dangerosité du métier. En reconnaissant la spécificité de la profession de mineur et en revalorisant le contrat de travail, ce statut représente une grande avancée sociale négociée avec les organisations syndicales représentatives du personnel. Ces dernières sont reconnues dans ce statut puisque l’exercice du droit syndical y est mentionné ainsi que les différents moyens d’information mis à disposition.

Cette période d’après guerre va être propice à d’autres progrès sociaux comme la création en 1946 de la Sécurité Sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et de familles qu’ils supportent. Cependant, le régime minier qui préexistait bien avant n’a pas souhaité se fondre dans le régime général et a décidé de conserver son indépendance et ses avantages particuliers comme celui de jouir du droit à la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques.

3- Des concessions à la nationalisation des mines

La loi du 21 avril 1810 a entraîné pendant plus d’un siècle des conflits entre les propriétaires du sol et les concessionnaires propriétaires du sous-sol. Une concession est un terrain (ici le sous-sol) donné à vie par l’Etat à une personne : c’est la propriété perpétuelle. Ces concessions ne peuvent, ni être vendues par lot, ni partagées sauf par autorisation gouvernementale. Seule une personne possédant un acte de concession peut exploiter le terrain et cet acte règle les droits du propriétaire de la surface sur le produit des mines concédées. Ces droits sur le produit des mines étaient souvent nuls et exclusivement réservés aux concessionnaires. De plus, par autorisation gouvernementale, plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains d’un même concessionnaire à la seule condition de les tenir en activité. Ainsi, cette possibilité de regrouper plusieurs concessions de manière éternelle a permis à des sociétés, d’abord de posséder d’immenses souterrains exploitables en toute légalité et par la suite de devenir peu à peu propriétaires de la surface s’étendant au dessus de leurs concessions (voir annexe n°5 : Carte des concessions, 1847).

Malgré l’obligation de maintenir l’exploitation des mines par les concessionnaires, de nombreuses concessions n’étaient pas exploitées. Effectivement, sur les 2779 concessions répertoriées en France (dont 108 en Algérie), seulement 659 étaient exploitées soit 24 %. De plus, ces 659 concessions étaient très mal exploitées : la proportion d’exploitation était de 45 % . Par conséquent, en 1913, à cause de la mauvaise exploitation des mines, l’Etat était obligé d’importer plus de 20 millions de tonnes de charbon alors que le sol français en regorgeait. Ceci entraînait inévitablement une perte d’argent considérable pour la France.

Ainsi, il existait des lacunes énormes dans la loi du 21 avril 1810 qui ont permis la conservation de certains privilèges et donc des inégalités.

La « propriété perpétuelle » a été le premier article de la loi d’avril 1810 à être contesté et modifié. En effet, la loi du 9 septembre 1919 instaure un double principe :

- Les concessions seront accordées pour une durée de 50 ou 99 ans.

- L’état et le personnel des mines toucheront une partie des bénéfices provenant de l’exploitation des mines.

Ainsi, par cette loi de septembre 1919, certains des problèmes moraux entraînés par la loi d’avril 1810 ont été résolus mais malgré tout, un problème de fond subsiste.

En effet, un seul groupement, « le Comité des Houillères », constitué par tous les exploitants de mines, était habilité à vendre du charbon aux consommateurs ce qui empêchait la moindre concurrence et donc une lutte des prix. La seule solution pour remédier à ce problème est de nationaliser les mines.

Des organismes autonomes sont alors crées pour chaque industrie avec à leur tête des exploitants mais également des consommateurs et la collectivité. Ces entreprises sont dites nationalisées lorsque le but n’est plus de réaliser un profit individuel mais de répondre aux besoins de l’Etat et des consommateurs avec un maximum d’économie.

La loi de nationalisation des mines est votée le 26 avril 1946 et voit la création des Charbonnages de France qui regroupent neuf bassins houillers : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Loire, Cévennes, Blanzy, Provence, Auvergne, Dauphiné et Aquitaine.

II) Etude d'un site d'exploitation : le Puits Couriot

A. La grande histoire de Couriot : le principal siège d'extraction du bassin charbonnier de la Loire

Après le fractionnement de la grande compagnie des Mines de la Loire en 1854 par Napoléon III, une dizaine de compagnies sont nées et se sont partagées les concessions. La société anonyme des Mines de la Loire, l’une des quatre compagnies les plus importantes du bassin, est celle qui a créé et fait fonctionner le Puits Couriot jusqu’à la nationalisation de 1946. Sa politique de modernisation et de perfectionnement constant aura permis de faire du Puits Couriot le principal puits du bassin stéphanois.

Chevalement du puits Couriot

1- De Chatelus à Couriot, la naissance du puits

Le 13 Avril 1907, la compagnie décide de foncer un nouveau puits sur la concession de Beaubrun, qui sera nommé Chatelus III, et aura un diamètre inhabituel de 5,10 mètres (contre en général un peu plus de 3 mètres). Mais, dès 1908 la société prévoit de créer un complexe autour, comprenant toutes les installations essentielles pour l’extraction et la transformation du charbon. Il faut attendre l’arrivée de M. Couriot à la présidence de la compagnie en 1911, pour que ce projet soit adopté. Il est donc décidé de créer une centrale électrique qui alimentera toutes les installations du site, puis de fabriquer une puissante batterie de fours à coke, ainsi qu’une usine chimique qui fabriquera des sous-produits de la cokéfaction (goudron, benzène, ammoniac…). Dans le même temps, la société crée la Ruche Immobilière (logements pour les mineurs) pour mieux retenir les ouvriers qui préfèrent la sidérurgie.

C’est en 1908 que commence le grand chantier pour creuser le puits Chatelus III, qui devra exploiter « la 8ème Grüner », la puissante treizième couche de houille de la concession de Beaubrun. Celle-ci est dépassée à 411 mètres de profondeur en mai 1911, mais le fonçage continue : il faut creuser plus profond pour ensuite pouvoir extraire le charbon en remontant. En mars 1914, Chatelus III atteint 721 mètres de profondeur, ce qui en fait le plus profond puits de la Loire, et les ingénieurs décident de ne pas creuser plus profond. Le 15 Juillet 1914, le chevalement métallique du puits est définitivement fixé, mais les travaux ne sont pas pour autant terminés, car il faut d’abord achever les autres équipements nécessaires à l’extraction. Dans le même temps, la batterie de chaudières, la centrale électrique et les fours à coke ont été terminés, et sont en état de marche fin 1913. Les autres bâtiments sont en cours de construction, et un nouveau lavoir à charbon a été commandé.

Mais le 3 Août 1914, tout s’arrête, le chantier comme la mine : tous les ouvriers sont mobilisés pour la guerre. Par la suite, la mine reprend, mais la priorité est l’extraction intensive, pour compenser la perte des mines du Nord. Vers le milieu de 1915, il y a un retour à un cours plus normal avec l’arrivée d’ouvriers et d’ingénieurs du Nord, et de prisonniers de guerre. Le chantier de Chatelus reprend occasionnellement, le guidage du puits commence à être posé, et les bâtiments de la machine d’extraction et de la recette jour sont achevés. C’est en 1917 que Chatelus III est rebaptisé Couriot en l’honneur du président de la compagnie : il est alors décidé qu’il exploitera les 10ème et 11ème couches dès que le fond sera aménagé. Fin 1919, le puits Couriot est enfin en service, c’est le début d’une grande aventure.

2- L’apogée du site le plus puissant du bassin

Dans les années 30, la mine comme le reste de l’industrie est confrontée à la crise de surproduction. En effet, la société des Houillères de Saint-Étienne, une des compagnies les plus puissantes du bassin, est en liquidation dès 1929.

La société est alors reprise par la Société Anonyme des Mines de la Loire, qui obtient de ce fait un quasi-monopole dans le bassin de la Loire. Elle arrive à résister grâce à la vague de modernisation qu’a subie Couriot dans les années 20. Malgré cela, la compagnie éteint la batterie de fours à coke et doit licencier de nombreux ouvriers. Pour limiter les coûts de production, la société expérimente en 1932 une innovation qui sera une réussite : il s’agit du « foudroyage dirigé », qui consiste à effondrer le toit des chantiers après l’exploitation, ce qui évite de les remblayer. Cette technique permet d’économiser du temps et de l’argent, et ainsi d’améliorer les rendements. L’année suivante, les transports sont presque totalement mécanisés au fond, les chevaux sont utilisés uniquement pour certaines manœuvres spécifiques.

En 1934, la compagnie prend la décision de concentrer le maximum d’activités sur Couriot, car les autres puits sont peu rentables. Ainsi, Couriot devient l’unique puits à exploiter les couches profondes, et tous les charbons de la compagnie y sont lavés et expédiés. Mais cela nécessite de nouveaux aménagements : des galeries de liaison sont creusées pour relier Couriot aux autres puits de la compagnie, le guidage du puits est refait pour pouvoir remonter davantage de charbon, et une puissante machine d’extraction électrique remplace celle de 1913.

Ces améliorations ont non seulement permis à la Société Anonyme des Mines de la Loire de traverser la crise, mais aussi d’accroître l’avance du Puits Couriot sur tous les autres au niveau de la modernité de ses équipements et de son efficacité : il peut en effet remonter 3000 tonnes de charbon par jour, soit plus de 1 million de tonnes par an, ce qui représente la quasi-totalité de la production de la société, et un quart de celle de l’ensemble du bassin.

3- Le déclin puis la chute de Couriot

La nationalisation des mines en 1946 entraîne une réorganisation complète du bassin, car l’exploitation est désormais libérée du cadre des compagnies, et l’objectif est de produire le moins cher possible. Les dernières réserves exploitables se situent dans l’Ouest stéphanois, où se trouve le puits Pigeot, édifié de 1933 à 1942 à La Ricamarie, et désormais le puits le plus moderne du bassin minier.

Dans le même temps, l’arrivée du gaz et du pétrole sur le marché de l’énergie réduit fortement la demande de charbon. Les charbons de la Loire sont les premiers touchés : en effet, les lits de houille sont situés en profondeur et peu épais, et l’extraction de charbon est donc trop chère et peu rentable. Charbonnages de France, l’entreprise chargée de la gestion des mines françaises, est consciente du fait que le bassin de la Loire est destiné à l’arrêt. Il faut alors développer ce qui peut l’être, tout en fermant les sites les moins productifs.

Entre 1950 et 1960, la productivité de Couriot est multipliée par 1,8 grâce au développement des techniques mais aussi à l’arrêt de certaines installations peu efficaces et coûteuses. Car si l’efficacité augmente, la production du puits, elle, décline : elle n’est plus que de 3 millions de tonnes en 1960, puis d’à peine 2 millions en 1965.

Charbonnages de France décide alors de moderniser encore le puits Pigeot, et d’y concentrer toutes les activités du bassin. Le lavoir, point névralgique achevé à La Ricamarie en 1965 entraîne l’arrêt de celui de Couriot. Puis toute l’extraction se fait désormais au puits Pigeot, qui a été doté d’une nouvelle machine d’extraction de 4500 chevaux. Un vaste réseau de galeries de liaison est creusé pour relier Pigeot aux autres exploitations. Ainsi, le charbon abattu à Couriot est remonté à La Ricamarie, grâce à une galerie de 2800m de long, achevée en 1969.

C’est cette année que Couriot devient un simple puits de service, destiné à monter et descendre du matériel. En 1971, la destruction et le démantèlement du site commencent, pour se terminer en 1973. Le 5 Avril de cette année, le site de Couriot ferme définitivement ses portes. Pigeot, lui, continue de résister jusqu’en 1983.

B. Le quotidien de la mine vu par un mineur

Le mercredi 26 novembre nous nous sommes rendu au Musée de la Mine pour rencontrer un ancien mineur du puits Couriot : Mr MEYER. Nous avons pris contact avec ce « personnage au parcours atypique », selon les termes de la conservatrice du musée, afin d’obtenir un témoignage venant illustrer notre travail. Nous attendions de cette rencontre la vision d’un homme ayant véritablement vécu le mouvement ouvrier liée à l’univers minier. Nous avions rendez-vous au local des Amis du Musée de la Mine se situant dans la cour principale du musée. Voici les passages essentiels de cette interview. La version intégrale et audio se trouve sur le site Internet que nous avons créé pour ce travail : http://mine-saint-etienne.123.fr/.

1- Une journée type à la mine

« Je m’appelle Jean MEYER j’ai 82 ans et demi, bientôt 83ans. J’ai passé la plus grande partie de ma vie à la mine, mais avec des études bien particulières. Je suis rentré à la mine à 15 ans moins 3 mois exactement, en 1939. Les groupements de compagnie de l’époque avaient créé des cours d’électromécanicien du fond en 1941 au lycée Fauriel : c’était l’école nationale professionnelle de Saint Etienne. J’y ai donc fait 2 ans : 4h à la mine de 5h à 9h et de 14h à 18h au lycée pour préparer le métier d’électromécanicien. Ensuite j’ai continué à travailler 4h à la mine, et les ingénieurs de l’époque donnaient des cours par correspondance, puis je suis rentré à l’école des Mines de Douai en 1947. Sortant de là, je suis allé travailler en Lorraine où je me suis occupé de démarrer l’électrisation des mines de Lorraine, puis je suis revenu dans la Loire en 1951. En 1962, j’ai été nommé ingénieur après avoir fait toutes les hiérarchies d’ouvriers et toutes les hiérarchies de maîtrises. J’ai ensuite parcouru toutes les hiérarchies d’ingénieur depuis le plus bas jusqu’au plus haut. J’ai terminé comme adjoint au chef de siège qui a fermé le puits Couriot en 1973, puis j’ai été au Puits Pigeot où j’ai été le patron jusqu’en 1983, l’année où l’on a fermé le puits. J’ai donc fait beaucoup d’électromécanique et beaucoup d’exploitation.

• Alors, pourquoi êtes vous devenu mineur ?

Effectivement, rien ne me prédestinait à faire autre chose, puisque mon grand père était mineur, mon père était mineur, et mon frère était mineur. J’avais des copains à l’époque qui eux allaient à la « prof », malheureusement mon père n’a pas voulu, pensant que j’irais à la mine et effectivement j’y suis allé à 14 ans et demi, et j’y ai fait toute ma carrière comme je vous l’ai dit.

• Quels postes avez-vous occupés ?

Tous ! Tous les postes, tout ce qui s’est fait au fond (au jour d’abord, parce que j’étais au jour pour trier les pierres, on appelait ça des clapeurs). Je suis rentré à la mine le 19 décembre 1939, et je suis descendu au fond le 20 décembre 1940 pour accrocher des berlines. Après, j’ai fait tous les travaux car pour entrer à l’école des Mines il fallait apprendre à piquer, à boiser. Puis j’ai fait de la mécanique comme j’étais électromécanicien, et c’est pour ça que la Lorraine m’a embauché. Il faut bien dire que jusqu’aux années 1960, il n’y avait que très peu de services mécaniques à la mine. En effet, à l’époque il n’y avait pas d’électricité au fond (uniquement dans les grandes galeries), on ne savait pas utiliser l’électricité dans les quartiers grisouteux.

• C’était donc exclusivement avec des lampes à huile ou à pétrole ?

Oui il y avait des lampes à huile mais aussi des lampes électriques sauf qu’on ne savait pas utiliser le courant sur les engins. Dans les mimes grisouteuses, on ne pouvait pas utiliser de matériel électrique sous peine de provoquer des coups de grisous dûs aux étincelles. Quand on a commencé, avec l’électricité à la mine, il y avait un chef électricien. J’ai été le premier en tant qu’agent de maîtrise, à être chef électromécanicien en Lorraine.

• Vous rappelez vous de la première fois où vous êtes descendu au fond ?

Et bien la première fois, je n’étais pas encore à la mine, c’était avec mon père et j’avais 12 ans ! Il m’avait emmené pour visiter une nouvelle installation, car on venait de mettre en service le puits Couriot en puits moderne.

• Y- avait- il une sorte de rituel avant la descente ?

Effectivement, il y avait des rituels, car tout d’abord il y avait une réglementation très sévère : il fallait en arrivant se mettre en tenue de travail, dans la salle des pendus, puis se diriger vers la Lampisterie. A l’entrée, on donnait au mineur un jeton carré, rond ou triangulaire selon qu’il soit de nuit ou de jour. Avec ce jeton, il prenait sa lampe et se dirigeait à ce moment là au puits, à la recette. A la recette du puits, ceux qui descendaient les premiers étaient en général les gens de l’abattage, les postes les plus nobles comme celui de piqueur. Alors, on donnait son jeton à l’entrée de la cage à quelqu’un qui l’enfilait sur une tringle, puis on descendait enfin au fond pour travailler. Je finirai par la remontée : on renversait la tringle, ainsi celui qui était descendu le premier remontait le premier. Une fois remonté, on remettait sa lampe à sa place à la Lampisterie (c’était du « self-service »), et on suspendait au-dessous le jeton, ce qui permettait au lampiste de vérifier que tout le monde était bien remonté. Petite anecdote à ce sujet : autour des années 50, une dame vint un matin et dit : « Je sais bien que mon mari fait la bringue en sortant le soir, mais il n’est pas rentré ! » Effectivement, le mari n’était pas rentré, et on l’a retrouvé sous un éboulement, ce qui montra que le contrôle à la remontée avait mal été fait. Depuis, avant de descendre on passait devant un bureau où étaient installés tous les agents de maîtrise. L’ouvrier savait qu’il avait affaire à tel agent de maîtrise, il se présentait devant lui, l’agent cochait comme quoi il était présent lui disait où il allait travailler, car il se pouvait qu’il ait changé de chantier. Après avoir fini de piquer, une fois être remonté et passé à la Lampisterie, il allait à la salle des pendus : le matin quand il arrivait en tenue de ville, il descendait son panier, se changeait. Au retour, il faisait l’inverse, et il allait ensuite prendre sa douche. Voila donc en quelque mots le rituel d’un mineur de fond.

• Quels étaient vos horaires de travail ?

Alors moi, comme je vous l’ai dit, j’ai travaillé un peu sur tous les postes. Quand j’étais à la « prof », je rentrais chez moi par le car de 7h, je dormais un moment (à ce moment là je travaillais de nuit), et ma mère me rappelait pour le travail de 10h du soir jusqu’à 2h du matin, pendant la guerre en particulier.

• Vous étiez donc relativement jeune à cette époque ?

Oui, j’avais une quinzaine d’années. D’abord, quand j’ai commencé à travailler, pour vous dire un peu la dureté : ce qui était dur ce n’était pas trier les pierres mais on commençait à 5h du matin jusqu’à 13h et quand ma mère venait m’appeler à 4.15h du matin c’était dur de se lever. Il y avait donc différentes plages horaires : 6-14h, 14-22h, 22-6h. En général, on ne tenait pas bien à ce que les gens tournent, beaucoup étaient habitués à leurs horaires et changer de poste toutes les semaines n’était pas intéressant. J’ai toujours le souvenir d’un de mes agents de maîtrise qui avait travaillé toute sa vie au poste 3 et quand il y a eu la récession on a supprimé ce poste, il en était malade.

• Avez-vous connu des accidents lorsque vous étiez à la mine ?

J’ai connu beaucoup de petits accidents peu importants, mais j’en ai connu un plus grave : l’accident du puits Charles en mai 1968 : il y a eu un coup de grisou, suivi d’un coup de poussière, et 6 personnes sont mortes. Je me rappelle, à l’époque j’étais à la Ricamarie, au puits Pigeot, et l’ingénieur en chef est venu me voir pour me demander de venir avec lui au puit Charles pour voir l’accident. On a vu effectivement des gens qui, tellement la chaleur était importante, avaient été « cuits ». C’est le cas de dire, puisque leur peau s’en allait. Aussi, en tant que responsable au puits Pigeot, en Août 83 (on a arrêté la production en Octobre 1983), un gars est resté au fond : il était tout seul à la recette du puits, il est passé on ne sait pas comment mais il a été surpris par l’arrivé d’une berline qui lui a roulé dessus. Il est mort d’une hémorragie interne.

• Quel était votre moment préféré de la journée lorsque vous étiez à la mine ?

Le moment préféré c’était le casse-croûte, c’était le moment agréable car on discutait ensemble. Surtout, j’ajouterais que pendant la guerre, on rencontrait des gens que l’on n’avait pas l’habitude de voir à la mine, en particulier des étudiants qui pour ne pas partir en Allemagne venaient travailler, ce qui sortait un peu de l’ordinaire.

• Egalement, la douche était un moment assez convivial, n’est-ce pas ?

Effectivement, au jour, la douche était un moment où ça chahutait entre toutes les personnes qui étaient là. Un mineur m’a raconté qu’un jour, il avait remonté de la mine un rat et l’avait lâché au milieu de cette grande lignée de douches. Vous savez aussi que tout le monde se mettait en file pour se laver le dos, qui est un endroit difficile à atteindre.

2- La vie du mineur hors de la mine

• Votre salaire vous permettait-il de vivre décemment ?

Oui, enfin jusqu’à ce que je rentre à l’Ecole des Mines je vivais chez mes parents, il n’y avait donc aucun problème. Je suis revenu de Lorraine en 1951, je me suis marié en 1952, et avec mon salaire nous vivions correctement. Même en temps qu’ouvrier, le salaire permettait de vivre comme il faut ; enfin je parle bien des mineurs de fond car il y avait 18% d’écart avec les salaires des mineurs de jour. Etre mineur avait aussi un autre avantage pendant la guerre, car on avait ce que l’on appelait des tickets de « travailleurs de force », ce qui doublait presque les rations.

• Existait-il des syndicats, et aviez-vous le droit de grève ?

Bien sur qu’il y en avait, mais à l’époque il n’y avait pas bien le choix, et pendant la guerre, tout le monde se taisait un peu, il n’y avait donc pas beaucoup de grèves, je n’en ai d’ailleurs pas connu. En fait, pendant la guerre, je ne pense pas, on n’avait pas le droit de grève.

• Pouviez vous être en arrêt maladie et être payé ?

Oui, quand on était en arrêt, on touchait la moitié du salaire (je crois), qui était payé par la caisse (ce n’était pas la sécurité sociale à l’époque mais une caisse mutuelle). Quand on était blessé, c’était la même chose mais la part du salaire était plus importante, elle devait être des 2/3 ou ¾ pour l’arrêt maladie, ce qui faisait que pendant la guerre en particulier, des gens qui avaient une petite blessure et qui s’arrangeait pour qu’elle dure : ça a existé, j’en ai connu personnellement !

• Aviez vous des congés payés ?

Oui, on y avait droit, on devait avoir droit à deux semaines de congés, depuis 1936 et les accords de Matignon.

• Où étiez vous logé ?

Chez mes parents au début, de 1939 à 1947, puis je suis rentré à l’Ecole des Mines de Douai en 1947. Quand je suis revenu de Lorraine, j’ai logé un an chez mes parents puis je me suis marié. Peu de temps après, j’ai été muté à Roche la Molière, où on était donc logé par les houillères dans une maison. C’était une cité où l’on côtoyait nos collègues de travail. Après, quand je suis devenu ingénieur, j’étais logé dans un parc, dans une maison « bien comme il faut ». C’était là qu’on voyait la différence de traitement entre ouvriers et ingénieurs.

• Cette proximité avec les autres mineurs devait tisser des liens forts : partagiez vous des activités extra professionnelles avec eux ?

Alors, un peu exceptionnellement, je dirais que non … J’ai tissé des amitiés avec des gens qui travaillaient avec moi (soit des agents de maîtrise, soit des ingénieurs), on se rencontrait beaucoup mais je n’ai pas fait partie de beaucoup d’activités, alors que beaucoup de mineurs allaient au jeu de paume, la sarbacane… Mais, comme je n’avais pas fait d’étude pendant tout le temps de ma jeunesse, je suis rentré à l’Ecole des Mines à 22 ans. J’ai donc passé mon temps à la mine et à faire les études que je n’avais pas faites avant.

• La vie de famille et le travail à la mine sont-ils compatibles ?

Je dirais qu’elle est plus compatible quand on est ouvrier que quand on est responsable : quand j’étais à la maîtrise, j’allais travailler 9 à 10 heures par jour et à peu près autant quand j’étais ingénieur, surtout quand j’étais responsable de Couriot. Mais la vie de famille en souffrait, car je ne pense pas m’être beaucoup occupé de l’éducation de mes enfants. Ma femme ne travaillant pas, c’était elle qui s’en occupait, ce qui est différent maintenant.

3- Les conséquences d'un passé de mineur : une santé mise à rude épreuve

• Vous ne vous préoccupiez pas beaucoup de votre santé à l’époque, n’est-ce-pas ?

Oh oui, effectivement, à l’époque, on prenait pas beaucoup de précautions pour la santé. Je cite encore un cas : un gars qui est rentré en même temps que moi à la mine, et a fait à peu près le même travail que moi, a été enlevé du fond à 35 ans parce qu’il avait la silicose. C’est curieux, il y avait des tempéraments, des constitutions de corps qui faisaient que des gens étaient beaucoup plus exposés à la poussière que d’autres. On me dit que j’ai des poumons poussiéreux, mais je n’ai pas eu la silicose. Je n’ai été blessé qu’une fois à la mine, j’ai eu la jambe cassée pendant que j’étais agent de maîtrise.

• La retraite de mineurs est-elle convenable ?

Je vais citer deux cas : mon père, en tant qu’agent de maîtrise pouvait vivre correctement et moi, en tant qu’ingénieur, beaucoup mieux parce que j’étais mieux payé. La retraite de base du mineur, qu’on soit ouvrier ou ingénieur, est calculée de la même façon et avec le même taux : on compte les trimestres travaillés, et chacun a une valeur. À la retraite, il vaut tant, qu’on soit ingénieur ou peu importe, et on multiplie par le nombre de trimestres. Les mineurs à l’époque commençaient comme moi à 15 ans et la retraite à l’époque, c’était à 50 ans pour le fond et 55 ans pour le jour. Donc entre 15 et 50, on avait bien le temps de faire son nombre de trimestres. Moi, comme j’ai travaillé de 15 ans à 60 ans, j’ai fait 45 années de mine, ce qui me faisait 181 trimestres. Mais comme ce n’était pas prévu dans les statuts que le mineur en ait tant, on ne m’en paye que 160. À coté de ça, il y a eu depuis des retraites complémentaires, aussi bien pour les ouvriers avec ce qu’on appelle la caisse de l’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Ouvriers) que pour les ingénieurs avec une caisse qui s’appelle l’AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres). Mais je pense qu’après la nationalisation et la création de la sécurité sociale minière, un ouvrier peut vivre. On disait souvent « femmes de mineurs, femmes de seigneurs », ce qui n’était pas toujours vrai, mais les femmes ne travaillaient pas en général, la famille vivait avec le salaire du mineur lui-même.

• L’activité étant terminée, qui finance la retraite ?

C’est le gouvernement qui finance ! Sauf les caisses complémentaires (car on a versé à une caisse complémentaire qui s’appelle le groupe MALAKOFF), eux ils versent en fonction des autres cotisants. Or, comme cette caisse ne regroupait pas que des mineurs, mais aussi des gens de l’industrie, elle est toujours alimentée. Alors que la caisse de la mine, qui s’appelle la CARMINE maintenant, n’est plus alimentée. Mais il y a encore 3000 ou 4000 personnes dans la Loire « ayant droit ». Ce sont des mineurs, des femmes et des enfants de mineurs. Mais tout ça, c’est le gouvernement qui paye puisqu’il n’y a plus de mineurs.

• Avez-vous un statut spécial en tant qu’ancien mineur ?

On n’a pas de statut spécial, enfin on a un statut ici, au groupement des Amis du Musée de la Mine, on se retrouve un certain nombre tous les mardis, mais non, il n’y a pas de statut spécial.

• Etiez-vous conscient que votre santé était mise à rude épreuve ?

C’est une question intéressante, quand j’étais gamin, en 1940, j’étais au niveau du chantier d’abattage. Je faisais marcher le moteur et il y avait un courant d’air qui remontait à l’inverse du sens des produits. Et quand le piqueur travaillait c’était de la poussière blanche qui circulait, c’est pour ça qu’il y avait tant de gens qui avait la maladie de la silicose. Je me rappelle qu’il y avait des moments où l’on ne se voyait même pas à quelques mètres tellement il y avait de la poussière. Enfin, dieu merci, j’ai résisté jusque là...• Et les coups de poussières ?

Ah les coups de poussières, c’est pas avec celle-ci de poussière. Vous savez que la plus grande catastrophe minière française en 1906, à Courrières a fait 1099 morts. Cette grande catastrophe a ravagé des kilomètres et des kilomètres de galeries et plusieurs puits. Du fait qu’on abat du charbon ça crée de la poussière. Et cette poussière, elle est entraînée par la ventilation. Vous savez que dans la mine, le plus gros tonnage qu’on manipule, ce n’est ni charbon ni l’eau, mais l’air ! Le tonnage de l’air ! Cette poussière se dépose dans les galeries, elle est inoffensive si on la touche pas, mais si par contre, et c’était le cas à Courrières, une petite explosion ou un peu de grisou explose, bien souvent d’ailleurs, c’était un tir d’explosif mal préparé qui allumait le grisou, il se produisait de graves explosions. Je ne sais pas si vous avez chez vous une cuisinière au gaz, parfois, quand on loupe l’allumage, on entend POUF, et bien c’est le même principe, et le même gaz d’ailleurs. Cette explosion peut être plus ou moins forte, et l’onde de force de l’explosion du grisou soulève la poussière dans la galerie, qui à son tour, se comporte exactement comme un gaz, c'est-à-dire qu’elle explose. On parle souvent de coup de grisou, effectivement, c’est un coup de grisou à l’origine, mais la conséquence la plus grave, c’est le coup de poussière qui suit. Après le coup de poussière du Nord, on a crée ce qu’on a appelé les arrêts barrages. On a installé une sorte de barricade et on a mit en suspension dans les galeries des planches en équilibre presque instables avec de la poussière stérile, en cas de choc, la poussière se renverse, On a remplacé plus tard la poussière par de l’eau, l’onde de choc brise le polystyrène expansé très fragile, et c’est la quantité d’eau qui arrête la flamme : ce sont les caissons de TAFANEL. C’était très calculé, vous savez que les houillères avaient un centre de recherche qui s’appelait le centre de recherche du charbonnage de France situé près de Paris. Suite à des recherches, on savait qu’il fallait dans une galerie, 400 litres d’eau au m² pour arrêter les flammes.

• Quels moyens avait on pour lutter contre le grisou et la poussière ?

Pour la poussière, le meilleur moyen, c’est qu’il n’y en ai le moins possible, autrement dit qu’on injecte dans le charbon de l’eau de façon à ce que lorsqu’on l’abat, il y ai moins de poussière produite. Il y avait un type qui était spécialement prévu pour arroser constamment. Malheureusement, l’arrosage, compte tenu de la température qu’il y avait au fond, ça ne tenait pas longtemps, on arrosait la galerie en permanence, et puis beaucoup plus loin dans les grandes galeries, on schistifiait, c'est-à-dire qu’avec une pompe, on répandait de la poussière blanche, de la poussière stérile pour neutraliser les poussières, c'est-à-dire pour les rendre incombustibles.

• Et contre le grisou ?

Et bien le grisou, c’était un gros problème, parce qu’on s’est rendu compte très tard, dans les années 1955/1960 que le grisou ne se comportait pas comme on le pensait. On s’est rendu compte que quand la pression atmosphérique baissait, il y avait plus de grisou dans la mine. Et pourquoi ? Par un raisonnement physique simple, pression multipliée par volume égale constante, alors si la pression baisse, le volume augmente. Le jour où le baromètre baisse, le volume de grisou augmente dans le chantier. La teneur en grisou ne varie pas d’une demi journée, elle varie en quelques secondes. Dans les dernières années du matériel anti-grisouteux permettait de mesurer la teneur en grisou et à partir de 6 % la teneur idéale étant de 9 %, le grisou explose. A la mine, on prend des précautions, on n’attend pas 6 %, à 2%, on évacue les chantiers, trois fois avant le seuil possible d’explosion.

• Au début de la mine, les syndicats existaient-ils ?

Vous savez que la mine a été très tôt, en particulier dans la Loire, un pays de syndicalistes. Michel Rondet a été un des principaux leaders des grèves dans le département. Vous avez peut être entendu parler de la fusillade de la tranchée du Brûlé en 1869 où les grévistes étaient emmenés de force à la prison de Saint-Etienne. La police est intervenue et il y a eu six morts dont une femme avec son bébé dans les bras, bref c’est l’Histoire. Il y a eu des syndicats dans la Loire et Michel Rondet a été un des premiers en 1860 à créer un syndicat et aussi la première caisse de secours mutuelle qui permettait en cas d’accident mortelle ou d’accident, de payer les mineurs ou de payer les veuves. Les syndicats existent donc depuis longtemps, ils étaient toujours très actifs et nombreux: la CGT, la CFDT, la CFTC, FO, la CGC. C’est important parce que plus tard on a créé les comités d’entreprise et quand un comité d’entreprise se réunissait chaque syndicat était représenté par deux personnes. »

C. La question de l’héritage et de sa transmission

1- Le musée de la Mine

Le Musée de la Mine permet à un large public de vivre, le temps d’une visite, la vie d’un mineur de fond. Crée en 1991 sous l’impulsion des anciens mineurs et du maire de l’époque, François Dubanchet, le Musée de la Mine perpétue la tradition minière stéphanoise à travers la reconstitution du quotidien d’un mineur depuis son arrivée à la mine jusqu’à la descente dans le puits.

En effet, la visite débute par la salle des pendus où les mineurs déposaient leurs vêtements avant de descendre et prenaient une douche collective en remontant. Puis, elle se poursuit par la visite de la lampisterie où l’on aperçoit les lampes ainsi que les jetons réservés à chaque mineur. Le système du jeton a été mis en place pour s’assurer qu’aucun mineur ne restait bloqué au fond de la mine. Après la lampisterie, la foule traverse une passerelle qui mène à un bâtiment appelé la recette jour et vers l’ascenseur qui conduit quelques mètres sous terre, dans la galerie reconstituée. Les visiteurs sont alors plongés dans l’univers très réaliste de la galerie grâce à des bruits d’outils et des photos grandeur nature de mineurs et d’animaux tels que des chevaux et des rats. Ce parcours souterrain s’étend sur près de trois cents mètres et retrace les différentes évolutions de l’exploitation minière notamment les caissons de TAFANEL.

Le Musée de la Mine possède de plus un centre de documentation important avec des spécialistes des mines qui, en collaboration avec les anciens mineurs de l’association des Amis du Musée de la Mine, transmettent la tradition minière stéphanoise aux jeunes scolaires qui viennent visiter le musée. De plus, ce musée accueille régulièrement des expositions temporaires concernant de près ou de loin la mine : une exposition a par exemple eu lieu sur Michel Rondet en 1993.

L’entrée du Musée de la Mine

2- L'association des anciens mineurs

Cette association a été crée le 2 décembre 1986 par l’ancien directeur des Houillères de la Loire, Henri Bonardot. A l’époque, le but principal était de faire aboutir le projet de musée de la mine et donc d’apporter les connaissances des anciens mineurs pour que la reconstitution de la galerie de mine soit la plus réaliste possible. De plus, cette association a aidé à la rénovation de la salle des pendus en 1994 et de la lampisterie en 1997 qui sont maintenant les copies conformes de ce qu’elles étaient à l’époque de l’exploitation.

Maintenant que le musée est quasi terminé, l’association a pour but essentiel, comme nous l’a fait remarquer monsieur Jean Meyer, de permettre aux anciens mineurs de se retrouver et de se souvenir du temps où ils travaillaient ensemble. Mais ces anciens mineurs interviennent également devant des classes de primaires pour leur enseigner ce qu’était le métier de mineur.

L’association des Amis du Musée de la Mine participe également à la préparation des expositions temporaires en fournissant des documents et des témoignages. Elle édite de surcroît un bulletin mensuel retraçant les grands événements de l’exploitation houillère en France comme par exemple la nationalisation ou bien encore le syndicalisme.

3- La fête de la Sainte-Barbe

Sainte-Barbe, née d’un père païen, aurait vécu, selon la légende au IIIe siècle en Turquie. Malgré son éducation païenne, elle fût attirée par le christianisme et dut en payer les conséquences. En effet, son père, Dioscore, apprenant la nouvelle, la fit enfermer dans une tour dorée. Après qu’elle eut dessiné des croix chrétiennes sur les murs, son père rentra dans une telle fureur qu’elle fut contrainte de fuir. Aidée par ces amis, elle se déguisa et quitta la tour. Quand son père la retrouva, il la livra au tribunal où elle fut d’abord flagellée puis, cela ayant été inefficace grâce à l’aide divine, fut finalement décapitée par son père qui fut lui-même foudroyé quelques secondes après la décapitation.

Sainte-Barbe, célébrée le 4 décembre lors de la sainte Barbara, est la sainte patronne des mineurs mais également de nombreux autres métiers en rapport avec le feu tels que les artificiers et les pompiers (tradition due au foudroiement de son père). Sainte-Barbe est adorée par les anciens mineurs car c’était elle qui veillait sur eux quand ils étaient au fond des mines. Une statue de la Sainte est toujours dans la cour principale du puits Couriot.

Ainsi, tous les 4 décembre, les mineurs obtenaient un jour de congé payé et même souvent une prime. La fête commençait par une explosion de pétards artisanaux fabriqués par les mineurs puis continuait au matin par un cortège musical partant des bureaux de chaque puits. Ces cortèges regroupaient mineurs, dirigeants et autorités locales. Mené par une statue de la Sainte-Barbe, la procession rejoignait l’église pour assister à la messe puis se regroupait dans une grande salle où les mineurs écoutaient les discours des autorités locales et des dirigeants des compagnies des mines puis buvaient tous ensemble le vin d’honneur.

Cette tradition, bien que l’activité des puits ait cessé dans le bassin depuis vingt cinq ans, persiste dans certaines villes ligériennes. A Roche-la-Molière, le 4 décembre, les anciens mineurs, leur famille et les autorités locales assistent à une messe traditionnelle en polonais avant de se mettre en marche, avec la Sainte-Barbe, en direction de la « statue au mineur ». La fête se poursuit avec le rituel du vin d’honneur. A Saint-Etienne, la manifestation a lieu le samedi qui suit le 4 décembre et est plus festive et destinée à un plus grand public. En effet, la statue de Sainte-Barbe, portée par quatre anciens mineurs et suivie de musiciens, est conduite de l’hôtel de ville au musée de la mine. Ensuite, un grand feu d’artifice est tiré au dessus du puits Couriot et un spectacle, souvent acrobatique, est organisé sur le site de l’exploitation. Pour finir, les milliers de personnes présentes reçoivent les traditionnelles brioches et du vin blanc.

La fête de la Sainte-Barbe est un héritage très présent dans les anciens bassins houillers. En effet, la Sainte-Barbe est célébrée non seulement à Saint-Etienne mais également dans les autres villes minières de France et dans d’autres pays comme la Turquie où la tradition veut que le peuple se déguise pour fêter la fuite de Sainte-Barbe.

Défilé de la Sainte-Barbe à Saint-Etienne le 1er décembre 2007

Conclusion

C’est ainsi que l’étude du bassin houiller stéphanois nous a conduit à nous interroger sur les conditions géologiques nécessaires à la présence de charbon et comment ce facteur a conditionné l’histoire économique et sociale de la ville et de ses habitants. C’est à la suite d’un très long et cyclique processus que les différentes couches de charbon se sont formées. En effet, c’est durant une partie de la période du Carbonifère et plus particulièrement pendant le Stéphanien (-295 millions d’années à -285 millions d’années) que l’accumulation de sédiments et de débris végétaux a permis l’élaboration de réactions physiques et chimiques conduisant à la formation du carbone puis de la houille. Cette richesse a été très tôt exploitée mais a connu un réel essor à partir de la révolution industrielle avec ses nouvelles techniques d’exploitation. Ainsi, l’intense activité du bassin houiller stéphanois n’a pas manqué d’avoir de multiples répercussions sur les conditions de vie des mineurs et plus généralement sur la ville. C’est avec l’étude du site d’exploitation du puits Couriot et le témoignage d’un ancien mineur que l’on a pu mesurer et comprendre l’influence de la mine sur l’Homme et la société. Malgré l’arrêt définitif de l’exploitation de cette source d’énergie depuis plusieurs dizaines d’années, de nombreux éléments ne manquent pas de nous rappeler aujourd’hui le passé minier constitutif de l’histoire locale stéphanoise : la physionomie et l’urbanisme de la ville, le Musée de la Mine, la fête de la Sainte Barbe… On comprend ainsi les raisons et l’intérêt de ce sujet pour trois jeunes stéphanois qui, loin d’être tournés vers le passé, ont souhaité décrypter cet héritage tout en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en créant leur propre site Internet.